Im Staub geboren. Für heute gemacht.

Supergrevets – Distanz neu erfahren

Supergrevets sind Radfahren in seiner reinsten Form: lange Distanzen, echter Schotter, ehrliche Erfahrung. Inspiriert von den legendären Routen der Pionierzeit – Wien–Berlin, Wien–Triest, Basel–Kleve, Mailand–München – bringen wir die Langstrecke zurück dorthin, wo alles begann: im Staub.

Jede Strecke ist sorgfältig gescoutet: abwechslungsreich, fordernd und fahrbar. Keine endlosen Schiebepassagen, keine Asphalt-Marathons – und kein motorisierter Begleittross. Stattdessen die perfekte Balance aus Herausforderung und Flow. Während andere Formate auf Spektakel und Social-Media-Shows setzen, geht es bei den Supergrevets um das Wesentliche: Resonanz, Tiefe, Erfahrung.

Wer hier fährt, schreibt Geschichte – auf den Wegen, in der Landschaft, im eigenen Körper.

Impressionen der Supergrevets

- Jamnik, Slovenia – Most famous Saint Primus slovene church, historical Kranj and Kamnik–Savinja Alps

- Faro della Vittoria lighthouse in Trieste city at sunny day, Italy. Aerial view of the cityscape of Trieste on Mediterranean sea coast in Italy. Historic lighthouse close-up

- Evening in the valley near the city of Trieste

Wer steckt hinter der Orga der Supergrevets?

Was sind Distanzradfahrten?

Im späten 19. Jahrhundert begann das Fahrrad, die Welt zu erobern – nicht nur als Transportmittel, sondern als Vehikel für Freiheit, Abenteuer und sportliche Höchstleistungen

In einer Zeit, in der Straßen unbefestigt und Fahrräder schwer und ohne Gangschaltung waren, wagten sich Fahrer auf hunderte Kilometer lange Strecken. Diese Distanzfahrten verlangten nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch mentale Härte und einen unerschütterlichen Willen, die eigenen Grenzen zu überschreiten.

Bereits 1884 wurde mit „La Gran Fondo“ in Italien eines der ersten Langstreckenrennen ausgetragen: 600 Kilometer von Mailand nach Rom. In einer Zeit, in der das Fahrrad noch um seine gesellschaftliche Akzeptanz kämpfte, zogen solche Rennen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich und machten die neue Technik greifbar. Distanzradfahrten sollten die Leistungsfähigkeit des Fahrrads als Fortbewegungsmittel demonstrieren und traten bewusst in Konkurrenz zu Pferd, Bahn und anderen Verkehrsmitteln.

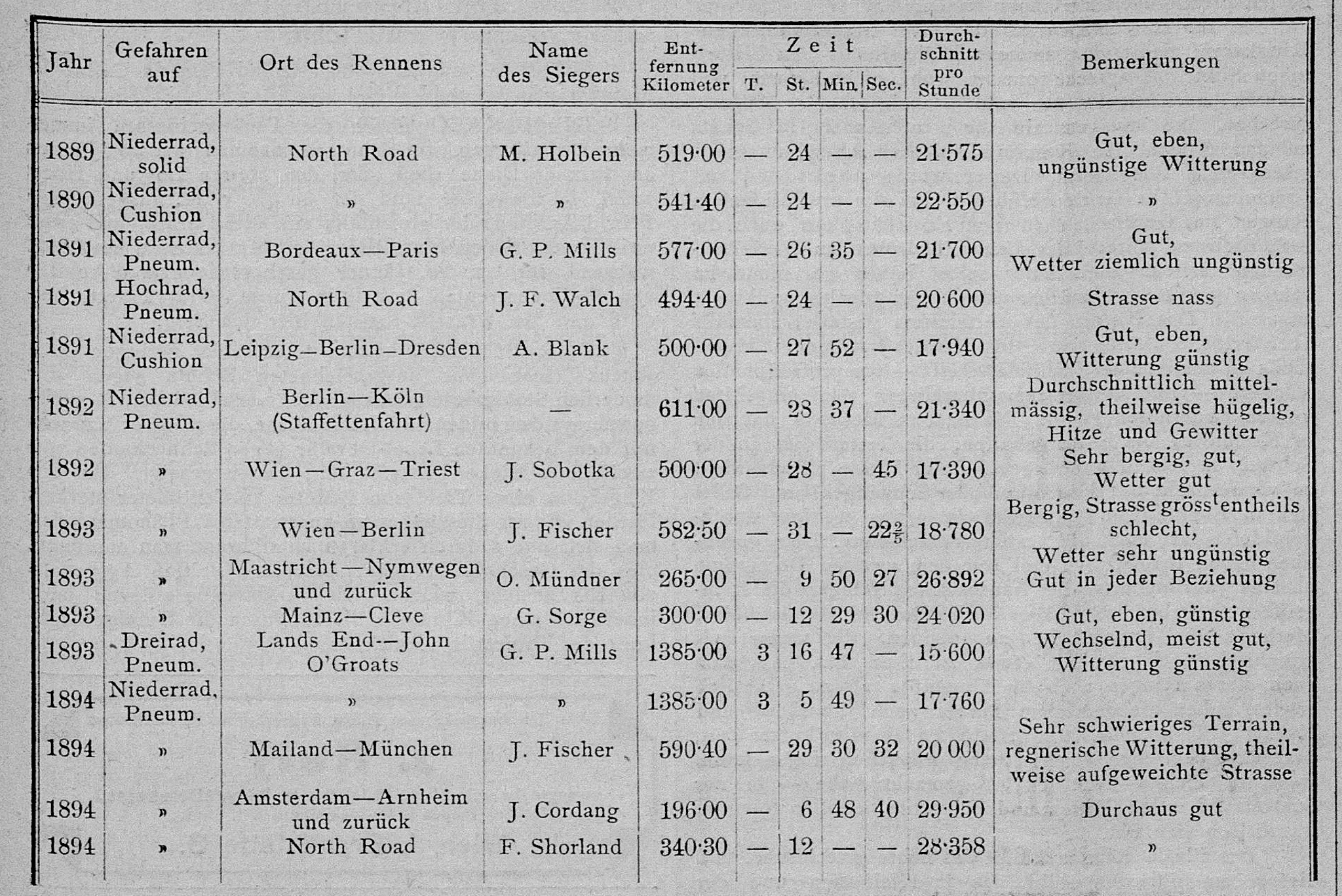

Legendäre Strecken wie Wien–Berlin (1893), Paris–Brest–Paris (1891) oder die Alpenüberquerung Mailand–München (1894) zeigten die Vielseitigkeit des Fahrrads. Die Fernfahrt Wien–Triest (1892) verband erstmals Stadt und Küste, während Rennen wie Hamburg–Berlin den Norden erschlossen. Auch Berlin–Köln als Staffettenfahrt oder Bordeaux–Paris wurden zu Prüfsteinen der Langstreckenfahrer. Fahrer wie Josef Fischer, der Wien–Berlin gewann und 1896 erster Sieger von Paris–Roubaix wurde, oder G. P. Mills, der 1385 Kilometer von Lands End nach John O'Groats in knapp 77 Stunden bewältigte, verkörperten die aufstrebende, internationale Rennkultur. Sie fuhren quer durch Europa, trugen den Sport über Ländergrenzen hinweg und zeigten, dass das Rad mehr war als ein Freizeitgerät – es war ein Symbol für Mobilität und Abenteuergeist.

Schon damals unterschied man scharf zwischen Bahnsport und Distanzrennen: Während Bahnrennen auf kurze, explosive Sprints ausgelegt waren, erforderten Distanzfahrten unerschütterliche Ausdauer und die Kunst, unter extremen Bedingungen durchzuhalten. So entwickelten sich zwei eigenständige Sporttraditionen, die den Radsport nachhaltig prägten.

Mit den Weltkriegen und dem Aufstieg des Automobils geriet die Tradition der Distanzfahrten in Vergessenheit. Nur wenige Rennen wie Paris–Brest–Paris überlebten als Relikte einer vergangenen Ära. Doch heute erleben Langstreckenfahrten eine Renaissance: Supergrevets knüpfen an die historischen Wurzeln an und lassen die einstige Pionierzeit wieder aufleben. Sie zeigen, dass Radfahren nicht nur Sport ist, sondern ein Abenteuer, das den Horizont erweiterte.

Stimmen zur Bedeutung der klassischen Distanzradfahrten

Wenn wir die Erfindung der Draisine, die Erfindung des luftgefüllten Reifens und die Rückkehr zum Niederrad als Marksteine in der Geschichte des modernen Fahrrads betrachten, dann müssen wir die Fernfahrt Wien-Berlin 1893 als Wendepunkt in der Geschichte des modernen Fahrrads bezeichnen. Die Fahrt zwischen den Hauptstädten Österreichs und Deutschlands war ein so

überwältigender Beweis für den hohen Stand der Fahrradindustrie, daß alle Reden gegen diese handgreifliche Beweisführung verblaßten. Die Radfahrer brauchten weiger, als ein Jahr zuvor die Reiter gebraucht hatten, und

diese Leistung hob nicht nur das Interesse am Radsport, sondern am Radfahren. Das Fahrrad wurde Verkehrsmittel.

NN: Das Fahrrad in Vergangenheit und Gegenwart

Durlacher Tageblatt, 11.07.1925, S. 6 [Hervorhebungen von HG.]

Die Pioniere des alpinen Radsports sahen im Gegensatz zu heute vergleichsweise harmlos aus: ein einfaches, kurz- oder langärmliges Leiberl, eine kurze oder dreiviertel-lange Stoffhose und ein eng anliegendes Käppi; dazu dunkle Strümpfe und lederne Halbschuhe. In dieser Kluft setzten sie sich auf Gefährte, die nicht einmal eine Gangschaltung besaßen. Trotzdem waren sie ganz verteufelte Burschen.

Ulrich Zwack: Das erste transalpine Rennen im Jahr 1894. Bayrischer Rundfunk, 01.05.2017

"Wien-Berlin". In diesen zwei Worten drängte sich während der letztvergangenen Monate beinahe unser gesammtes Sportinteresse zusammen.

NN: Stimmungsbilder Anfang August

Radfahrer -Zeitung, 11.08.1893

Ein aus achthundert Radfahrern und Radfahrerinnen bestehender Zug - das war in Wien noch nicht dagewesen, und wir konnten nach übereinstimmenden Meldungen demnach auch eine Anzahl von 100.000 Zuschauern constatiren. Das vis-à-vis dem Rathause liegende Burgtheater war während der ganzen Dauer des Zuges von einem eleganten Publikum besetzt, eine vielreihige Menge machte zu beiden Seiten des Zuges Spalier und jedesmal, wenn ein schön beleuchtetes, oder besonders hübsch mit Blumen, meist Rosengeschmücktes Rad vorüberfuhr, da konnte man Rufe des Beifalls oder der Bewunderung hören.

Deutscher Radfahrer-Bund: Amtliches Organ des deutschen Radfahrer-Bundes. Illustriertes Fachblatt für die Gesammtinteressen des Radfahrens. Magdeburg. Jahrgang 1893, Seite 516.

Im Radsport unserer Zeit spielen die Distanzfahrten eine wichtige Rolle. [...] Der sportliche Trieb im cyclistischen Bereich beschränkt sich nicht nur auf die Rennbahn, sondern berücksichtigt auch das Fahren auf der Landstraße. [...] Die Landstraße ist für viele Anhänger des Sports zugänglicher und attraktiver als die Rennbahn. [...] Wettfahren auf der Landstraße entwickelt sich naturgemäß in Richtung langer Strecken, da für reine Schnelligkeit die Rennbahn besser geeignet ist. [...] Während die Rennbahn Schnelligkeit in sicherem Umfeld ermöglicht, bietet die Landstraße durch natürliche Hindernisse ein ideales Feld für die Prüfung der Ausdauer. [...] Ernsthafter Sport verweist kürzere Rennen auf die Rennbahn, längere auf die Landstraße und sieht Übergriffe gegen diese Abgrenzung nur selten vor.

Anonymer Beitrag aus der „Officiellen Festschrift zum XI. Bundestag des detschen Radfahrerbundes, wiedergegeben nach Allgemeine Sport-Zeitung, Januar 1895, S. 69-70

Sieger war Josef Fischer von München , der den Weg in 31 Stunden 22 3/5 Sekunden zurückgelegt hatte. Großer Jubel empfing ihn [...] Interessant ist folgender Vergleich : Ein Schnellzug durcheilt die Strecke in 14 Stunden und 10 Minuten, ein Personenzug in 18-19 Stunden ; Graf Stahremberg, der Sieger im Wettreiten, gebrauchte 71 Stunden 40

Die Distanzradfahrt zwischen Wien und Berlin. Der Bär 19 (1893), S. 515